穷极养生为逍遥——游高峰山太极湖(文/起雨)

问道高峰山,养生太极湖。关于高峰山的著述文章、诗词歌赋、民间传说等数量众多,广为流传,而山脚下的太极湖,同属高峰山景区,则声名不显。游罢高峰山,乘兴而至太极湖,颇值得细品、玩味。

高峰山景区

人间至味是清欢,穷极养生为逍遥。在我看来,“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已”,种种养生、养心、养德、养精气神,最终图的无非就是“逍遥”二字。无论是“形全精复”的追求,还是“齐万物,一死生”的认知,无论是道士们“坐忘”“辟谷”的功法,还是现代人“断舍离”的方式,无论是传统国学的“天人合一”,还是现代科学的“生命在于运动”,千般阐释,万般手段,尽头直指逍遥境界。在我观来,高峰山峰峦起伏,林海苍茫,九龙翘首捧太极,自有古拙底蕴,就像老君端坐云端,如《道德经》大道至简、道法自然,当真“有道”。而太极湖波光潋滟,鸭鹤同游,薮泽闲旷忘物我,一派乐活景象,就像庄子树下打鼾,如《逍遥游》吸风饮露、洒脱不羁,当真“逍遥”。不到太极湖,“学、明、悟、体、行”总觉得缺了几分,“问道”可谓“得”之有缺;到了太极湖,没有感悟“四重”养生逍遥境,“养生”可谓“至”而不达。

这第一重,是山水所寄。蓬溪因蓬山溪水而得名,在山水间养生游、乐逍遥自然是理所当然,历代文人的体悟却又各有不同。初唐四杰之一的杨炯,形容“青田戒露、绿地生风”,意气风发扑面而来;杜甫“流落意无穷”,则怅然得多;贾岛“再往步柏林”“时见一舟还”,寂寥中多了一份惬意;北宋李新贬遂州,遍游蓬山溪水,这一份逍遥便是“山馆花烦蜂蜜重,溪桥雨润燕泥香”,清新恬淡;南宋参知政事兼同知枢密院事李璧,贬遂宁知府,用“新篁已解箨,莹眼青琅玕”刻画蓬山溪水,怡然自得;明代吴中四大才子之一的文征明,作《为蓬溪乡彦绘山水图》并配诗,“有时写幽趣,留客读秋山”,逍遥至极;清代诗人、书法家、画家丁绍周,只是路过,也不禁感叹“一幅营邱画,人家在水乡”……

太极湖小雪

山水同鉴,才能在这处蓬山溪水的缩影中纵情。高峰山一山受十八行省朝拜,曾经贵为玄都,有“五气朝元名胜”“万柏朝宗奇景”“四面云山皆拜手”“得气最快,气场最强”等等“业界认证”。太极湖一水接三县,既有西充来水、射洪集雨,又有山上九龙出水涧流于此。在山水相接处,身后可“仰”高峰山,天气好的时候,峰顶可以远望蓬溪县城,若是风霜雨雪雾,更是景致出尘,前方掠过湖面可“窥”本草养心谷,太极湖畔四“望”,一幅“三远法”山水画尽入眼,高远不高、深远不远、平远非平。如是“秋菊有佳色”时节,还有金丝黄菊等本草花卉,点缀晕染。此时大可不必搜肠刮肚去给朋友圈、抖音配文案,历代名家珠玉在前,当代还有岳立言“翠柏参天荫古刹,黄花满径展新容”、胡传淮“碧云薄雾隐高峰,遍地黄花秋意浓”、蒋含光“青螺绕甸重重色,碧水盈塘片片田”、王家铭“源流山涧里、大道自然中”等等佳句,信手拈来,只需感受,无需推敲,化身李白来个“一拳捶碎高峰山,一脚踢翻太极湖,眼前有景道不得,名家题诗在上头”的逍遥。

高峰山道家菜

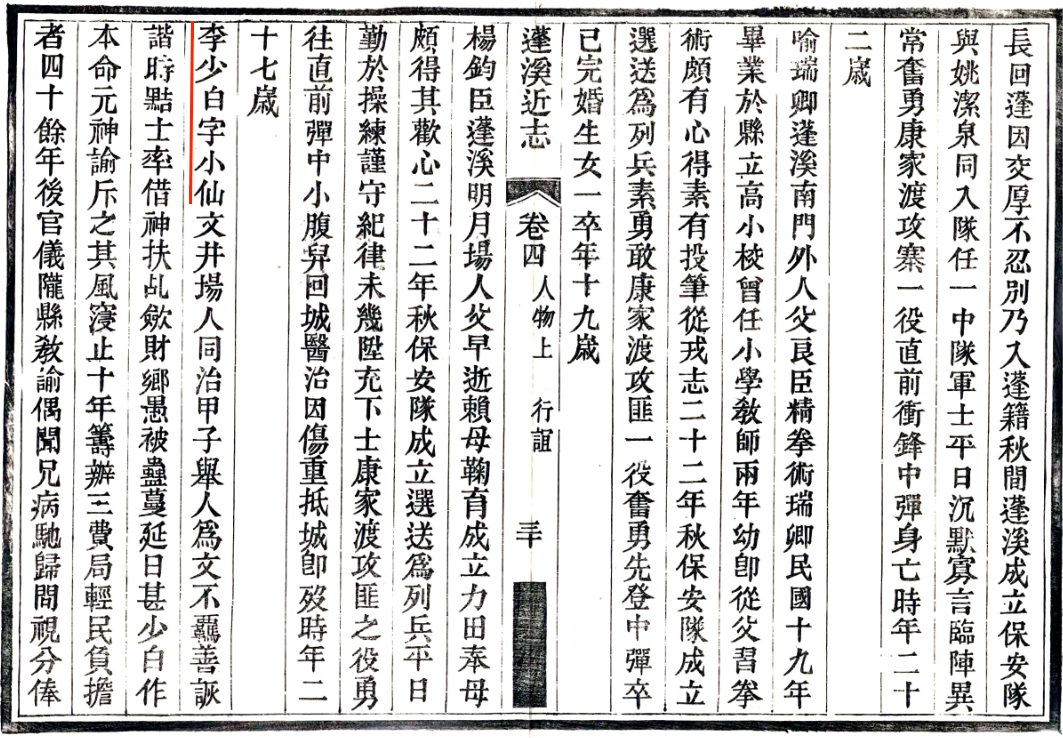

这第二重,是快意逸兴。说到李白,就不得不提本地一位奇人李少白。李少白,字小仙,名和字都是自己取的,光看名字都不用介绍他的志趣和文风了。清代同治三年(1864)甲子科举人,工诗善书,《蓬溪近志》(民国版)有传记,当地现在还流传着他的不少奇闻轶事。比如,地方豪强假借神谕敛财,乡民被蛊惑,蔓延日甚,他作了一篇《本命元神谕》,也假借神仙之口,痛斥地方豪强不要脸,因为文采斐然,有模有样,地方豪强也被唬住了,加之文风奔放,言辞斯文而骂得痛快,被乡民争相传诵,地方豪强再不敢为非作歹。后来李少白筹办三费局,减轻民众负担四十余年,他哥哥生病的时候,他直接从任上“驰归问视,历数月”。这样快意人生,很有谪仙风采,文井李氏祠堂曾高悬“文魁”大匾,用以旌表李少白。无独有偶,李少白的后人李江之,每次出入祠堂大门,抬头即见金灿灿的“文魁”大匾,深羡之,从小就有前辈遗风,常到高峰山、太极湖采风习作,编著有《李江之诗选》《芝溪学韵》《文峰词话》《问津诗词》等,著述丰赡,其中“仙画映潭鱼影乱”等句便是他在太极湖边所作。

《蓬溪近志》(民国版)中《李少白传》

李少白老家之上的龙井沟,位于高峰山山形的龙爪,按道家阴阳五行学说为出水之地,因一口龙井而得名。龙井常年四季出水不竭,夏季井水甘冽清凉,与高峰山上的另一口井齐名。只不过那口井被山上道士们称之为“福泽绵长”,井旁有高峰道祖师王源清与高峰山广教寺最后一位住持的合葬墓,道士与和尚葬在一起比较罕见,也是高峰道“三教圆融”的见证,那口井常年不断的出水,就被道士们当成是两位大德的福佑。而太极湖边,龙井沟中,书房湾、木水灶等处,多的是李少白的故事,其景如其人,分明有快意逸兴的烙印。漫步湖边沟头,少了问道的诚恭,多了“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”的意气。

这第三重,是至足可达。九龙翘首也好,龙爪出水也好,道家自然绕不开阴阳五行,山上“八卦迷宫”等建筑一应依照先天八卦修建,山下太极湖也印合格局。山门处乾位,向太极湖,“乾山乾向水流乾,乾峰出状元”,高峰山也就成了历代蓬溪科考学子的祈福之地,山上秀才亭、进士廊、状元池、解元井、翰林石等处皆有典故。难能可贵的是,这些学子后来做官都勤政爱民、廉洁奉公,内无所累,外无所碍,如庄子所言“知效一官、行比一乡、德合一君”,而得“至足”的修身养生逍遥境界,成就了“蓬溪廉吏群体”的廉洁文化。

栖凤露营基地

湖里水鸭和白鹤成群,互不打扰,湖边山林荷塘、田土菊草,相得益彰。到高峰山来的不乏“有求、有祈”之人,离开的时候却又带着太极湖“至足”达观。中医名家李孔定,是临乡新星乡人(今已合并入文井镇),“文革”期间,他远离是非,到高峰山、太极湖“就薮泽,处闲旷”,埋头草药研究,拜草医为师、药农为友,辨药性,画药样,做标本,编印出版了图文并茂集400多种中药材的川中第一部《常见病中草药防治手册》,“张弓心绪顿时闲”便是他在太极湖边“至足”的感受。民国时期蓬溪的三大画家段虚谷、李凡丞、任善祥,其中李凡丞和任善祥还是文井人,皆以求灵感而来,“至足”而归。段虚谷以山水画闻名,人称“段山水”,归去时“蓬山喜得雁门春,砚水香飞石室尘”,将蓬山溪水作墨砚,画出了一幅又一幅以家乡景色为题材的佳作。李凡丞以花鸟画著称,人称“李鹞子”,则是“退步归田舍,恬然性自陶”,并为高峰山留下匾对。任善祥以仕女画见长,人称“任美人”,归去后一幅《麻姑献寿图》成为国家级文物。文井镇的石雕名家、省级非遗传承人赵德阳,在太极湖徘徊数日,从庄子的“逍遥”中参悟老君的“道者反之动”,这才有了高峰山上老君像的清静神韵。张澜先生曾亲笔为高峰山碑亭撰联,“率三教大道化人,古今罕有;尽一生苦心济世,日月增辉”,以纪念高峰道的祖师,也恰似先生自己“至足”的写照。

四川省首届十大名中医李孔定

这第四重,是烟火两全。太极湖因山水布局形似阴阳鱼太极图而得名,山为阳,水为阴,阳位对山门,阴位对湖心。湖心一个90度弯,又处于“玉带水”的风水位,对岸的“反弓煞”即为高峰山下山石梯尽头和景区东入口。当地老百姓一直有一个规矩,建房只能在湖岸靠山的一侧,因为湖心转弯处即便风水再好,关系高峰山整体气运,不能在那里建民居,现在作为栖凤露营基地,以高峰山的曾用名尊荣游客,既没有破坏格局,又让露营驴友沾沾“玉带运”。而“反弓煞”有“靠山”的一侧适宜建房,另一侧则不能。说来也巧,靠山一侧的老百姓人丁兴旺、生活富足,而另一侧也曾经有几户人尝试去建房或者加工棚,但是建什么塌什么,所以一直保持原始地貌。

太极湖阴阳鱼太极图格局

沿着农家小院,一边是“次第炊烟迎曙色”“眼前湖水碧,身旁桃花红”的烟火气,一边是薮泽闲旷的逍遥境,看看农家后院的三清荷塘,飘香叫卖的是高峰山久负盛名的豆鼓凉粉、回锅肉,偶尔听见吆喝两声当地民歌“幺妹调”,这一切都在解读王重阳所述:“身如藕根,心似莲花,根在泥而花在虚空”。在这里,没有“终是义入人间,烟火逍遥最两难”,反倒是“烟火逍遥最两全”,特别是那一片香喷喷的回锅肉,不再像卡路里,分明是得道的烟火气,如此诱人。现在正在建设的守一堂和露营服务中心,正位于阴阳鱼的鱼眼,农家房屋边,还在建设道家书画馆、本草养生馆、道家膳食馆等,中国书法之乡的“方正立乾坤”,“《本草纲目》诞生地”的养心养生,道家宴的健康美味,将在此相逢,让逍遥与烟火更加相融两全。

太极湖(谌荣摄)

“一觞虽独尽,杯尽壶自倾”,“独酌径就醉,梦凉天地宽”。此情此景,正当端一盘回锅肉,讨几坛农家自酿“高峰醉”,找棵千年古柏“逍遥乎寝卧其下”。恍然间看见了踏歌而行的高峰道袁明心祖师,“行也潇洒,坐也风流”“疯疯癫癫乐逍遥”的歌声响彻山、湖、谷;杨拂云祖师对着水鸭子和白鹤吟唱《自在歌》,也不管鸭鹤嘎嘎唳唳的抗议,就是自在;草地上坐着王源清祖师,放下毛笔抚琴,一笔书法仰峰、一曲洞经入湖,弹唱《生死歌》。于是扯破嗓子,放声醉歌。

高峰醉歌

川北胜境有佳酿,山水一步酒一杯

凤凰出尘五百崇,杯中一千三百岁

王祖一曲辨生死,洞经音起归净空

杨祖徒歌观自在,何如纵饮醉高峰

八卦迷宫吞乾坤,老君显圣笑空樽

九龙翘首捧太极,银海日出半盏春

万柏朝宗庙堂令,油井米泉家家经

翠傲霜雪凌云志,三碗穿肠皆太平

尚贤劝学且茶代,崇德劝孝须敬酒

道联拱寿诚不欺,药谷逍遥酣偏舟

无皮古树长厮守,泉下同修世消愁

江湖相见浮一白,酌歌思吟同忘忧