近日,我又如约来到三苏祠,但见一地金黄的银杏叶,将周遭的建筑映衬得愈发古色古香。

东坡塑像。(三苏祠景区供图)

银杏映三苏,文韵画卷长。爱屋及乌,因为苏轼,他的故乡眉山市让历代文人雅士趋之若鹜。我已栖息眉山十余载,是造访三苏祠的常客。但我很多时候是冲着那幅著名的大殿门联“一门父子三词客;千古文章四大家”去的,因为该联作者张鹏翮与我同乡,为清代遂宁县黑柏沟(今遂宁市蓬溪县任隆镇黑柏沟村)人。

据载,张鹏翮以后,蓬溪张氏家族中的张船山等人亦多次拜谒三苏祠。

一

张鹏翮(1649-1725),字运青,号宽宇、信阳子,官居文华殿大学士兼吏部尚书,系清代康熙时期名臣,为有清一代四川官位最显赫、政绩最卓著、名声最响亮的政治人物,也是一位独具特色的诗人、书法家。

清人梁章钜《楹联丛话》卷四有云:“眉州三苏祠中,楹联林立,殊少佳构,惟大门有张鹏翮一联曰:‘一门父子三词客;千古文章四大家’,最为大雅”。

三苏祠前厅大殿门联“一门父子三词客;千古文章四大家”作者为张鹏翮。(三苏祠景区供图)

以苏东坡为代表的宋代眉州苏氏家族,以杨慎为代表的明代新都杨氏家族,以张鹏翮及其玄孙张问陶为代表的清代蓬溪张氏家族,是四川历史上有名的三大文化望族,分别被誉为宋、明、清三个朝代的“蜀中第一家”。

张鹏翮为苏东坡的“铁粉”,不容置疑。他不但到过三苏祠,还追随这位前辈文豪的足迹,去过苏东坡为官吟哦的不少地方。

康熙二十五年丙寅(1686)八月,张鹏翮至河南郏县小峨眉山,谒二苏坟,并在诗中表达了对苏轼、苏辙兄弟去世的悲痛和其文学成就的赞颂之情:

双璧佳城在此中,九原并蒂作芙蓉。峨眉月冷鹃声断,南国香销马鬣封。绝代勋名伤往事,千章古木乱疏钟。光芒万丈知难掩,一夜风雷起卧龙。

新都龙藏寺至今收藏的《黄州苏文忠公祠碑》拓片,为张鹏翮撰题。释文:“宋室用人术更疏,贤臣浩浩滞幽居。横江孤鹤偏多赏,载酒挥毫只自如。仿佛东山依旧在,徘徊夜月已非初。唯留气节文章美,高并云峰万仞余。”左侧款署:“太子太傅文华殿大学士兼吏部尚书,遂宁张鹏翮。雍正二年,岁次甲辰,四月上浣之吉。”

二

张鹏翮的玄孙张问陶也是一位“苏粉”。

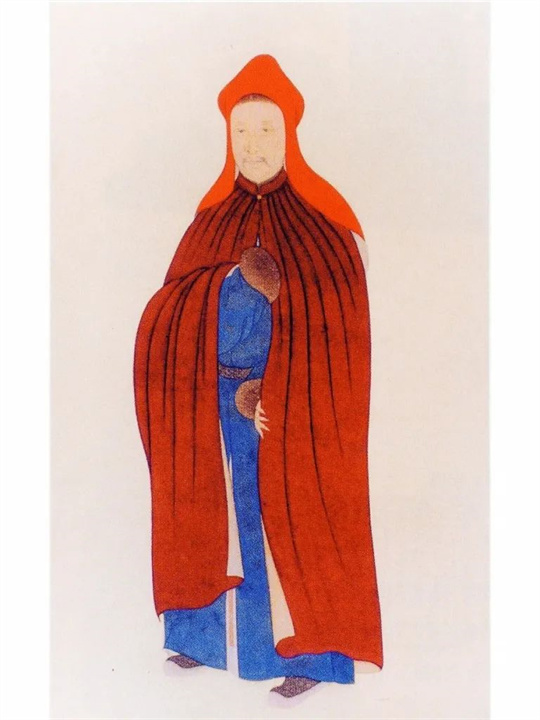

张问陶(1764-1814),字仲冶,号船山。和苏东坡一样,他的诗书画俱佳,著有《船山诗草》,为清代性灵派三大家之一,被誉为“清代二百年间,蜀中诗人之最”“巴蜀文坛,东坡之后,一人而已”。清代西蜀大儒刘沅《闻张船山下世》中有赞:“坡老儋黄后,疏豪合似君。别开诗世界,笑傲酒乾坤。”

张船山画像。

有国内专家认为,在林语堂1908年写苏东坡之前的数百年,最是推崇苏东坡的,便是他的四川同乡张船山。

清乾隆五十六年(1791)起,张问陶曾数次途经眉州,追随高祖张鹏翮的脚步,来到三苏祠,看到自家高祖所题大门联,倍感亲切。其《眉州》一诗有云:“因公爱眉州,便觉眉州好”。诗句中的“公”,到底是指坡公,还是自家高祖?我想在张问陶当时的心中,应该两者皆有之吧。

三苏祠是张问陶始终向往的精神家园。据蓬溪文史学者胡传淮介绍,张问陶生平推崇苏轼,主张诗尚自然而须有灵韵,受苏诗影响极深。

在苏东坡生日时,张问陶不但多次与法式善、吴锡麒、洪亮吉等同时代诗人集会祭祀,还屡屡写诗缅怀,如:

烛花香影拜坡仙,生气隆隆七百年。恨与荆舒争没世,笑凭江水誓归田。泥鸿先我来流寓,觞豆随人递结缘。看彻幽明此何日,彭殇一过总徒然。

张问陶创作题咏“三苏”的诗歌共10首,除1首写苏辙外,其余9首都献给了苏轼。黄州、常州……在苏东坡走过的人生旅程中诸多重要节点,张问陶一直在缅怀和追寻。

《过黄州》是张问陶的名篇。在一个充满诗意的月夜,诗人站在黄州船头,反复吟诵《后赤壁赋》,重现文中之鹤“横江西去”的意境:

蜻蛉一叶独归舟,寒浸春衣夜水幽。我似横江西去鹤,月明如梦过黄州。

比苏东坡约晚700年横空出世的张问陶,和这位素未谋面的文学前辈有颇多相似的人生经历。他少年即被誉为“青莲再世”,15岁便有代表作《壮志》传颂。20岁与同岁的左都御史周兴岱女周氏结婚,生一女。但两年后,夫人和女儿病死、夭折。

1810年,张问陶出任山东莱州知府后,在减免缓交税租、赈济饥民等方面事项上,时常与上级意见不合,与上下级关系很僵。“一怒辞官去,诗酒傲公侯”他来到距离苏东坡离世地常州不远的苏州居住,年仅51岁就郁郁而终。

三

清乾隆五十七年(1792)十一月二十八日,张问陶与同为诗人的哥哥张问安一起,从成都出发赴京师。由水路,过眉州、嘉州、泸州、重庆等地,沿长江出川。张问安有《过眉州怀田桥》《与船山载酒游凌云绝顶》等诗,赞叹三苏祠:“坡公祠宇今千春,识公年少真丰神。”

在张问陶离世约20年后,他的侄子,解元张问彤之子张知简(1810—1855)来到三苏祠,写下《谒三苏祠》一诗:

家学渊源养气深,欧韩而外少知音。兄弟谪宦多湖海,父子谈兵迈古今。千载文章经济手,一门君国霸王心。瓣香低首诗人席,木假山堂碧树森。

据史料记载,张知简诗中所提及的“木假山堂”,为清康熙五年(1666)建,乾隆十九年(1754)重修。今存木假山,为清道光十二年(1832)眉山书院主讲李梦莲捐赠。

至张知简拜谒三苏祠,距其先祖张鹏翮离世已过百年。

或许是受“三苏”之影响,明清以来,蓬溪张氏家族中,中进士者6人、举人18人、贡生18人;为官者80余人;1人入《中国通史》、2人入《辞海》、3人入《清史稿·列传》、4人入《中国文学家大辞典》、7人入乡贤祠;有诗文著述流传至今者50余人。张问安、张问陶、张问莱三兄弟,以及其妻陈慧珠、林韵徵、杨古学三妯娌,分别被世人称为“三弟兄诗人”和“三妯娌诗人”,为古今中外诗坛所罕见。

一滴水可以见太阳,一个三苏祠可以看出中华文化的博大精深。

也许,在当今众多拜谒者里,仍不乏蓬溪张氏家族的后裔。他们沉浸在一次次注目仰望中,在祖辈代代相传的潜移默化中,于东坡雕像前感悟浓郁的家国情怀,不断汲取着丰富的历史文化养分。(文铭权)