第五批省级非物质文化遗产

民俗:送蛴蟆

“十四节,送蛴蟆,蛴蟆公,蛴蟆婆,我把蛴蟆送下河。十四夜,摇嫩竹,嫩竹高,我也高,我和嫩竹一样高……”。每年在农历正月十四这天晚上,在川西北蓬溪一带的许多农村,都能见到举着“蛴蟆灯”的大人小孩,在一同唱着这首古老而有趣的民谣。

相传,很久以前一到农历正月十四这一天,在蓬溪县境内就会爆发大规模的瘟疫。瘟疫来势凶猛,许多孩子夭折。当地老百姓痛苦不堪。有人说是人们得罪了蛙神,于是,便兴起了祭祀“蛙神”的蛴蟆节,以此来祈求上天保佑村里的孩子。瘟疫果然从此不再蔓延,由此,这一传统的地方民俗节日便保留至今了。

每年农历十四晚饭后,天黑下来,家家户户的“蛴蟆灯”便陆陆续续地亮了起来。这时候,鞭炮齐鸣,成千上万的人不约而同地举着点燃的“蛴蟆灯”聚集到一起。老人牵着孙子,母亲抱着孩子,朋友们三五成群,欢唱着“十四节,送蛴蟆……”的歌谣,向离家最近的河滩、田坝走去,将手中燃得旺旺的“蛴蟆灯”扔进河中或插在田里。这就预示着瘟疫被赶走了,人们又可以过上平平安安的一年。

随着时间的推移,蛴蟆节的祭祀活动也逐渐演变成了人们对美好生活的祝福与期望。它不单单是为孩子们祈求平安,更多的则是把五谷丰登、幸福健康都藏在了这小小的灯盏中,让它带着人们的期盼飘向远方。

四川省蓬溪县文井镇,老人们聚在一起做蛴蟆龙灯

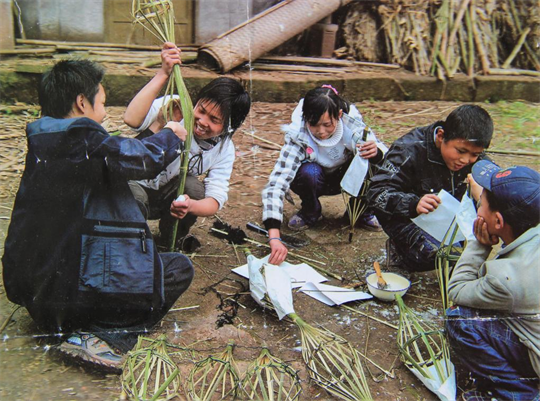

四川省蓬溪县文井镇,孩子们聚在一起做蛴蟆灯。

上一篇:民间艺术:石雕